2024年10月14日 naohara hiroshi

前回は、聖徳太子がどのようにしてヤマト王権の歴史の枠組を仮構したかを考えました。今回から、なぜ太子はそのようなことをしたのか、その理由を探ります。まず太子の置かれた状況から。

1 太子の血筋

聖徳太子は、敏達三年(574)に用明天皇と穴穂部間人皇女の間に生まれた(資料3)。名前は厩戸。斑鳩に移る前、父用明が磐余の地に置いた池部双槻宮の南の上宮に住んだことから、上宮とも呼ばれた(地図1)。生年は、「書紀」に記載はないが、「上宮聖徳法王帝説」に「甲午年産」と記されていることに基づく。父用明天皇は欽明天皇と、蘇我稲目の女堅塩姫の皇子。母間人皇女は欽明天皇と、稲目の女小姉君の皇女。欽明天皇の孫の世代では、蘇我系皇族の筆頭だ。

この世代で皇位継承の最有力候補は、欽明の長子敏達を父とし、皇族の広姫を母とする押坂彦人大兄皇子である。「書紀」用明紀では太子の称号で呼ばれている。

厩戸皇子10代前半の585年に、崇仏派(蘇我氏)と廃仏派(物部氏)の争いがあり、その最中に廃仏派の敏達が崩御した。穴穂部皇子(敏達と小姉君の子)が皇位に就こうとするが用明が即位する。586年、穴穂部皇子が次の皇位を狙ってか敏達の皇后炊屋姫(用明の同母妹で、後の推古天皇)を襲うが、敏達の寵臣であった三輪逆がこれを阻止。三輪逆は物部守屋あるいは穴穂部皇子に殺される。587年、仏教に帰依した用明が崩御。守屋は穴穂部皇子の擁立を図るが、蘇我馬子が炊屋姫を奉じて穴穂部皇子を殺害する。さらに馬子は、泊瀬部皇子(穴穂部皇子の同母弟で、後の崇峻天皇)、竹田皇子(敏達と推古の子で、欽明の孫世代でもう一人の有力皇位継承候補)、厩戸皇子などの諸皇子と群臣を味方にし、物部一族を滅ぼした(丁未の乱)。この戦中、厩戸皇子が四天王像を作り戦勝を誓願したという逸話が「書紀」崇峻紀にある。これが事実かどうかは分からないが、厩戸皇子が崇仏・廃仏の争い、皇位継承の争い、そして豪族間の争いの渦中で育ったことは間違いない。凄惨な殺し合いを見た。後に聖徳太子が、憲法十七条の第一条に「和を以って貴しとなす」と定めるのは、この経験を踏まえてのことと思われる。

物部氏討滅後、炊屋姫と群臣は泊瀬部皇子を推戴し皇位に就けた。その崇峻天皇が、崇峻五年(592)、馬子に暗殺される。殺害の動機は、「書紀」の記述を読んでも今一つはっきりしない。王殺しという大事であるにも拘らず、政権に動揺は見られない。この暗殺を炊屋姫も厩戸皇子も許容した、あるいは同意したようだ。単なる怨恨ではない対立が、馬子を中心とする勢力と崇峻との間にあったものと思われる。

欽明の子世代の皇位継承権者がいなくなり、孫世代に皇位が移ると思いきや、群臣が推挙したのは炊屋姫だった。用明朝で太子だった押坂彦人皇子も竹田皇子も既に没していたと推測される。厩戸皇子が即位可能年齢(当時は30歳位以上であることが即位の要件だったと言われている。)になるまでのつなぎとして、馬子が炊屋姫を担いだものと思われる。非蘇我系皇子には皇位を渡さないという意図があったという説があるが、既に押坂彦人皇子が没していたのなら、必ずしもそうとは言い切れない。推古は、蘇我氏の本拠地である明日香の豊浦宮で即位する。

翌推古元年(593)、推古は、厩戸皇子を皇太子に立て(「書紀」はここで、律令制成立後の用語である「皇太子」の語を充てている。)、摂政とした。聖徳太子このとき19歳。馬子には、崇峻と違い御し易い存在と見えたのだろうか。それとも光るもの、天賦の才が見えていたのだろうか。太子から見ると馬子は大叔父(父方でも母方でも祖母の弟)に当たり、その女の刀自古郎女を妻としている。

2 東アジア情勢

推古三年(595)高句麗僧慧慈が帰化し太子の師となる。なぜ高句麗の僧が太子の師になるのか。

19世紀末になって発見された高句麗の好太王碑文に、200年前の400年と404年に、朝鮮半島への勢力拡大を目指して出兵した倭軍が、高句麗軍に大敗したと記されている。その後倭王は宋に遣使して宋の冊封体制下に入り、宋皇帝の権威の下、百済・新羅・任那を含む「天下」に自らが君臨するという「治天下大王」を名乗るようになる。「宋書」に残る478年倭王武(雄略天皇)の上表文によれば、5世紀を通して倭国は、朝鮮半島南部を軍事的な勢力下に置こうとし、高句麗と対峙した。雄略はこの遣使を最後に宋の冊封体制から離脱する。なぜ離脱したかというと、中国の秩序では、倭国は高句麗ばかりか百済よりも下位に置かれてしまうからだ。その後倭の大王は、自らの権威で天下に君臨するようになる。

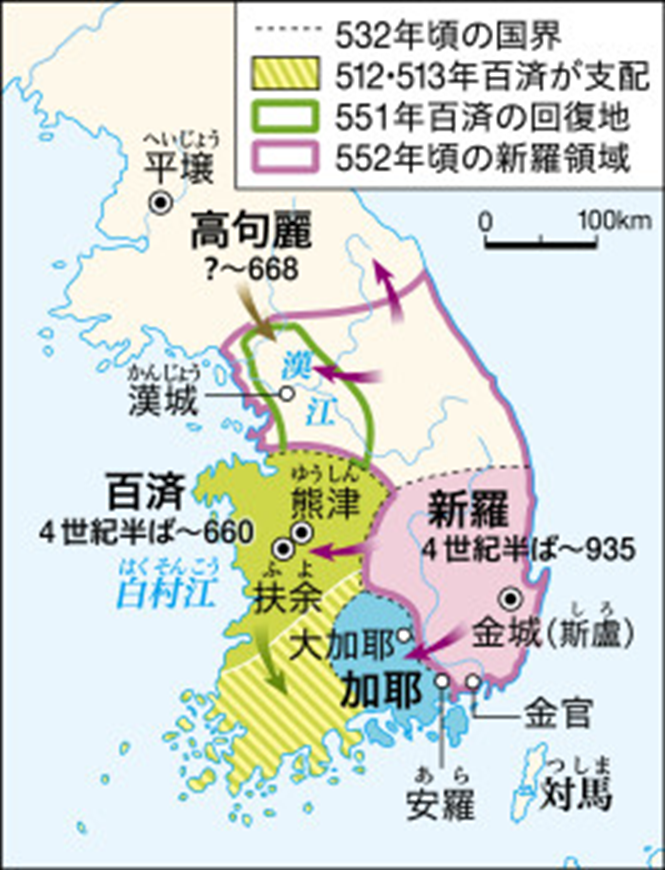

ところが6世紀になると半島情勢は一変する(地図2)。急速に国力を伸ばした新羅が、百済と同盟を結んで北で高句麗と対抗する。新羅は西にも勢力を伸ばし、百済とこちらでは任那をめぐって勢力争いをする。新羅は任那の中心国であった金官国を併合した(532)。560年代には倭国は4世紀後半以来の任那権益を失う。倭国ではそれ以降、「任那復興」が国是のスローガンとなっていく。百済は高句麗領となっていた旧都の漢城を新羅の援軍で一時的に奪還するが、結局新羅に奪われ聖明王(538年あるいは552年に、倭国に公式に仏教を伝えた百済王)は敗死する(554)。その結果6世紀半ば以降、高句麗は百済への侵攻を続ける一方、時に百済と結んで新羅に対抗するようになる。高句麗は、こうした背景から、対新羅で倭国と連携することを目指し、570年に初めて倭国に使者を送る。ここに高句麗と倭国との通交が始まった。

地図2 6世紀の朝鮮半島

「山川&二宮ICTライブラリ」より

580年代に入ると、中国の動きが半島情勢を動かすことになる。581年、楊堅が、華北を支配していた北周を乗っ取り、隋を建国。高句麗と百済は直ちに隋に遣使し冊封を受ける。589年、隋は華南を支配していた陳を滅ぼし南北を統一する(地図3)。ここに、西晋の滅亡(317)以来、巨大な中華帝国が出現した。百済は同年、高句麗は翌年、新羅はやや遅れて594年に隋に遣使して、それぞれ冊封を受ける。しかし高句麗は、冊封を受けたものの、北方政策をめぐって隋から敵視されるようになる。実際、598年には、高句麗は隋の侵攻を受ける。

地図3 隋の中国統一

「世界の歴史まっぷ」より

高句麗が慧慈を太子の下に送り込んだのはそういう時代だ。高句麗には、対新羅及び対隋外交上、倭国を親高句麗にするという意図があったと考えられる。太子は慧滋から、高句麗の視点で、流動する東アジアの政治情勢を学んだのだろう。

3 仏教政策と対半島政策

太子が摂政としてまず進めたのは、仏教振興である。四天王寺の造営を開始する。場所は大和の王宮から遠く離れた難波の地(地図1)。なぜこの地が選ばれたのか。丁未の乱時の戦勝の誓願が事実で、その通りに、廃仏派の物部氏が押さえていた地域に敢えて仏教普及の拠点を設けようとしたのだろうか。あるいは、難波津近くに造営することで、海外から倭国を訪れた客人が、文明のシンボルである寺院建築を初めに目にするようにするという意図があったのだろうか。何とも言えないが、後の斑鳩宮造営と同様、太子には、広域的な視点から立地を考える生来の資質があったようだ。

翌594年、馬子とともに、天皇(このときはまだ大王)の名において仏教興隆の詔を発する。「書紀」には、「皇太子と大臣とに詔して、三宝を興隆せしめた」とある。その結果、卑弥呼の埋葬のために築造されたと考えられる箸墓古墳以来、約350年続いた前方後円墳の築造が終了する。前方後円墳祭祀を支えた信仰が、仏教の教えと相容れなかったためと思われる。

馬子は、崇峻朝の587年以来自ら進めてきた法興寺造営を、596年に完成させる。発掘された当初の伽藍配置から、高句麗の影響が指摘されている。「書紀」崇峻元年(588)に百済の僧と技術者の力で法興寺が創建されたと記されているが、最終的には高句麗の設計で建立されたものと考えられる。

もうひとつが対半島政策。「書紀」によると、崇峻朝以来新羅との緊張が続いていたがついに600年、任那を救うためとして万余の兵を新羅に送り攻略したとされる。既に新羅領となって久しい任那を、「治天下」の不可欠の要素と考え、取り戻さなくてはならないとする任那復興の国是に、このとき太子も捕らわれていたのだろうか。東アジア情勢を考えると、太子は、「任那復興」の国是というよりむしろ、新羅VS高句麗・百済の構図を認識し、その中で後者のサイドに立って新羅を威嚇し牽制しようとしたのではないだろうか。実際、この派兵と戦闘は朝鮮側に記録がなく、計画だけで実際の派兵はなかった可能性がある。

4 遣隋使派遣(第1回)

これと同じ600年に行われたのが遣隋使の派遣である。478年、倭王武(雄略)による宋への朝貢以来の、中国への公式の使節派遣だ。朝鮮3国に遅れたが、太子の下、倭国も隋を中心とする東アジアの国際政治に参入した。「書紀」は触れないが、「隋書」に記録がある(資料4)。こちらは事実と考えてよい。隋への使節派遣と新羅出兵が同時に行われたとは考え難いので、やはり後者は計画だけだったと考えられる。

第1回遣隋使に関する「隋書」の記述を見てみよう。多くの先学がその読み方を示してきた。まず、

「倭王の姓は阿毎、字は多利思北孤、号して阿輩雞弥」

使者は倭国の統治者の肩書を述べたのだが、隋側はそれを倭王の名前と受け取った。

何故倭王は名前を名乗らなかったのか。中国の外交の礼制によれば、冊封を受けるため中国皇帝に朝貢する外臣は、姓名を名乗ることになっていた。5世紀に倭の五王が朝貢した時、国名の倭を姓とし、名を一文字の漢字(雄略天皇なら「武」)で表して名乗ったように。しかし倭国は雄略以降冊封体制から離脱していた。この第1回遣隋使が統治者の名前を名乗らなかったということは、冊封体制に入らない方針を継続するという判断を、太子を中心とする倭国政権がしたことを示している。実際、官爵の叙任を求めていない。

5世紀には、中国皇帝から冊封を受けるために遣使した。しかし求める官爵が得られないため冊封体制から離脱することとし、遣使を止めた。それから約120年経ち、出現した隋帝国に対し倭国はどう向き合うのか、政権内部で論議されただろう。冊封を受けるなら遣使する、冊封を受けないなら遣使しない。従来の考え方からすればこうだったはずだ。ところが太子の出した結論は、冊封は受けないが遣使する、だったことになる。独立国として隋と通交する道を選んだ。

「隋書」の文章に戻ろう。使者は、倭国の統治者の肩書はアメタラシヒコであり、号してアメのキミだと言った。倭国内では当時統治者をオオキミと呼称していて、これを漢字にすると大王となる。しかし「王」という漢字は中国皇帝の臣下を意味してしまう。中国皇帝の冊封は受けないというのが基本方針だから、それは絶対に避けなくてはならない。

中国の天子を和語に置き換え、天の立派な男タラシヒコとし、言い換えれば天の君だと説明したのだろう。中国と対等だという認識がここにある。

当時の倭国の統治者は言うまでもなく推古女帝だ。それが何故タラシヒコ立派な男なのか。恐らく使者は、倭国の統治者の一般的な肩書を述べようとしたのだと思われる。

「阿輩雞弥」をどう読むかについては、オオキミかアメキミか、二説あり前者が優勢だ。私は上に述べたように後者説である。皇帝の臣下を意味してしまうオオキミと言うはずがないから。傍証がある。熊谷公男によると、「通典」(唐代の政書)に「阿輩雞弥と号するは、華言の天児なり」とあり、「翰苑」(唐代の類書)にも「阿輩雞弥は、みずから天児の称を表す」と記されているそうだ。遣隋使には、通訳として、渡来人かまたは仲介した百済人が同行していたはずである。遣隋使の発した倭語を彼らが隋の文帝(楊堅)に説明したのだと思う。中国側が「天児」と受け取ったのだから、遣隋使が発した「阿輩雞弥」は、オオキミではなくアメキミだったに違いない。

次の「天を以って兄と為し、日を以って弟と為す」云々の発言は、不合理ゆえに文帝から呆れられ、改めろと使者は訓令された。「隋書」にこのように無様に書かれてしまったため、あるいはこの遣隋使は失敗だったと総括したため、「書紀」編纂者は第1回遣隋使に触れないようにしたという説が多い。そういう理由もあるかも知れないが、私は基本的には、倭国の統治者を「天皇」と言っていないからだと思う。

この発言、確かに意味不明だが、そこに体系化される以前の北方ユーラシア系天孫降臨神話の影響が見られるという指摘が、溝口睦子らからなされている。とても興味深い指摘だと思う。

最後の、「太子を名づけて利(和)歌弥多弗利と為す」について。「皇太子」が制度化されるのは浄御原令(689)からというのが通説だが、隋における「太子」(皇帝の世継ぎ)に相当する地位がこの時倭国にあり、ワカミタフリと呼ばれていたことが分かる。聖徳太子に他ならない。

第1回遣隋使とは何だったのか。東アジアの国際政治に参入した。隋から冊封を受けず、対等の地位にあることを主張した。しかし隋から文明国とは認められず、通交の相手にされなかった。ここから太子による内政改革が始まる。後、太子が神武即位年を決めるため、遡りの起点とした推古九年辛酉(601)の前年のことだ。

(参考文献)

・吉村武彦『聖徳太子』(岩波新書、2002)

・西嶋定生『古代東アジア世界と日本』(岩波現代文庫、2000)

・熊谷公男『大王から天皇へ』(講談社学術文庫、2008)

・溝口睦子『アマテラスの誕生』(岩波新書、2009)

(以下、次回)